책 만드는 사람들은 출판업계를 홍대 바닥이라고도 말합니다. 이곳에 많은 출판사가 모여 있기 때문입니다. 문화 예술의 거리로 불리우던 홍대의 옛 정취도 지금은 많이 사라졌지만, 여전히 의미 있는 책의 가치를 전하고 싶습니다. 홍대에서 활동 중인 네 명의 출판인이 돌아가며 매주 한 권씩 책을 소개합니다. <편집자주> |

|

[북에디터 박단비] 나는 간결하고 명확한 문장을 좋아한다.

“글을 잘 쓰려면 짧은 문장을 잘 써야 해. 짧은 문장을 쓰는 사람이 긴 문장을 쓸 수는 있어도, 긴 문장만 쓰는 사람은 짧은 문장을 쓸 수 없어”라는 초등학교 때 선생님 말씀이 뇌리에 깊숙이 박혀 있기 때문이다.

짧고 정확한 문장에 대한 애정은 사회생활을 하면서 더 심해졌다. 일단 다들 긴 문장은 집중을 잘 못했다. 진짜 중요한 사람이 쓰거나 꼭 읽어야 하는 글이 아니면 관심도 없었다. 물론 나도 마찬가지고. 핸드폰 속 짤막한 글, 숏츠 같은 도파민에 중독된 요즘 사람에게 긴 문장은 쥐약이지, 암.

하지만 긴 문장도 분명 매력 있다. 학창 시절 도서관에서 책이란 책은 다 읽던 나의 마지막 선택지는 의성어, 의태어 등이 반복되고, 구어체 긴 문장으로 이어지는 판소리 형식 한국 구전 문학이었다. 문장이 도대체 어디서 끝나는지, 이 단어, 이 문장은 무슨 의미로 들어있는 건지 알 수가 없는 것 투성이었다.

그런데 읽는 맛이 났다. 소리 내어 읽지 않아도 묘한 흥얼거림이 귓가를 맴도는 기분이었다. 이야기 속에 들어가 있는 것마냥 엉덩이가 들썩거리고, 웅얼거리는 글자를 입 밖으로 내뱉고 싶어졌다. 리듬에 따라 끊어지고 다시 자연스럽게 연결되는 문장은 묘한 매력을 가지고 있었다. 이런 책을 골라잡은 날이면, 앉은 자리에서 마지막 페이지까지 확인하지 않고는 도저히 멈출 수가 없었다.

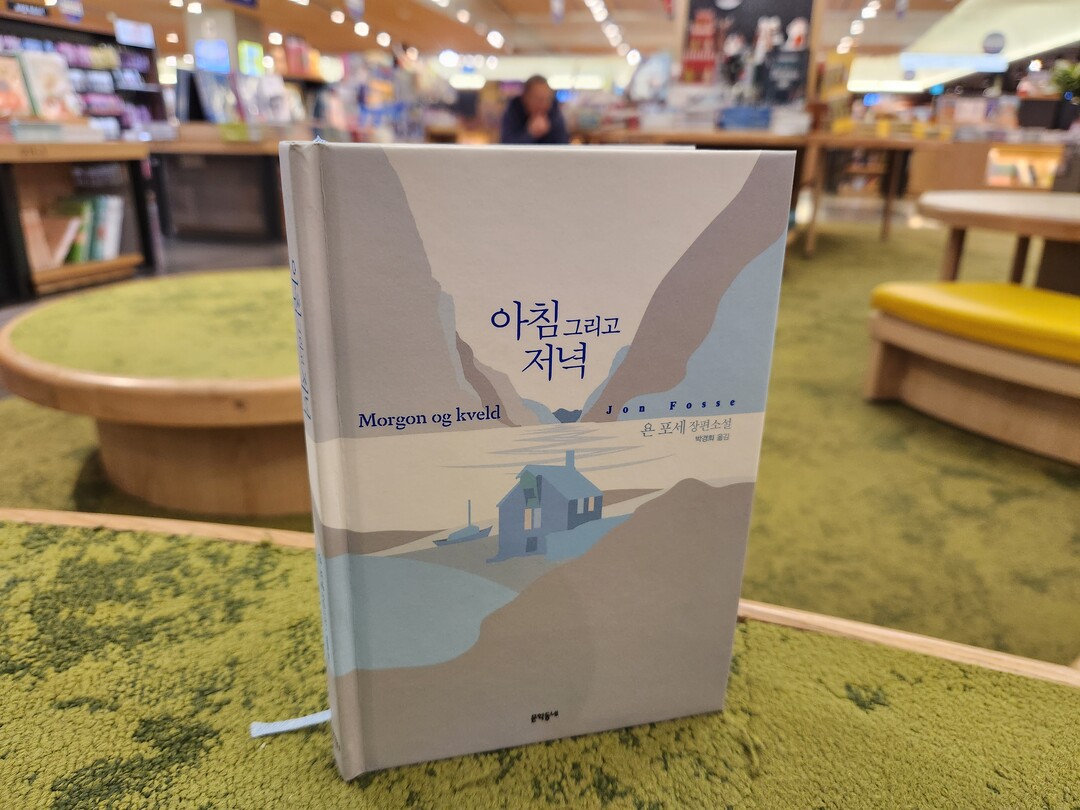

그러나 긴 문장을 맛깔나게 써재끼는 사람은 잘 없었고, 나 역시 긴 문장의 강렬한 맛을 기억 저편으로 잊어버렸다. 그렇게 한동안 똑떨어지고 단정한 문장 속에 빠져 지내다 이 물건(?)을 만나버렸다. <아침 그리고 저녁>.

처음엔 그저 얇아서 집었다. 머릿속이 복잡한 요즘 두텁고 어려운 책은 집고 싶지 않았기 때문이다. 얇고 가벼워 보이는 첫인상이 참 맘에 들었다. 책을 펼쳐 첫 문장을 읽고 그 첫인상은 홀라당 바뀌었지만.

오랜만에 만나는 끊기지 않는 긴 문장들의 연속이었다. 심지어는 마침표도 잘 없었다. 136쪽을 통틀어 열 번 남짓의 마침표가 전부. 마침표의 자리는 대부분 쉼표가 차지하고 있었다. 렉이 걸린 것처럼 같은 단어가 반복되고, 뜬금없는 의성어가 문장 사이를 채워주고, 그 모든 것이 어우러져 말도 안 되는 운율감을 만들어냈다. 덕분에 읽는 맛이 났다. ‘이 책을 원문으로 읽었으면 또 어땠을까’하는 마음에 순간적으로 독일어를 배워볼 생각까지 했다.

새로운 삶의 탄생을 그리는 1부와 삶의 끝, 죽음을 맞이하는 2부. 무겁고 복잡한 내용을 136쪽이라는 짧은 페이지 안에 담았다. 마침표 대신 쉼표로 연결된 문장들은 우리의 삶과 죽음이 이렇게 연결되어 끊이지 않는다는 것을 느끼게끔 한다. 곳곳에 등장하는 알 수 없는 의성어와 반복되는 단어도 우리 삶의 살아있는 리듬을 표현한 것만 같다.

오래간만에 참 읽을 맛 나는 책을 만났다. 적절한 문법과 적확한 단어라는 틀 속에 갇혀 글맛을 잊고 살던 내게 참 신선한 책이었다. 이런 책이 많았으면 좋겠다. 내용만이 아니라 글 자체가 가지고 있는 아름다움을 느낄 수 있게 해주는 책.

이번 연말에는 잠시 <아침 그리고 저녁>과 함께 스스로 틀에서 벗어나 문학, 예술, 자유로움이 주는 감동을 음미해 보길 바란다.

|

|북에디터 박단비. 종이책을 사랑하지만 넉넉하지 못한 부동산 이슈로 e북을 더 많이 사보고 있다. 물론 예쁜 표지의 책은 여전히 그냥 지나치지 못한다.

[저작권자ⓒ 뉴스밸런스. 무단전재-재배포 금지]